Was ist eine Behinderung?

In Deutschland leben rund zehn Millionen Menschen mit einer Behinderung, davon sind mehr als 7,8 Millionen schwerbehindert. Eine Behinderung ist im Neunten Sozialgesetzbuch (SGBkurz fürSozialgesetzbuch) wie folgt definiert: „Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.“

Das bedeutet: Nicht nur „sichtbare“ Behinderungen sind relevant. Auch mit einer unsichtbaren Behinderung, etwa einer schweren chronischen Erkrankung, einer seelischen oder psychischen Erkrankung kann man den Grad der Behinderung feststellen lassen.

Vertragsgrundlage

Grundlage für einen Anspruch sei die vertraglich festgelegte Arbeitszeit. Im Falle der Klägerin liege die Wochenarbeitszeit bei 20 Stunden und damit über der gesetzlichen Grenze von 15 Stunden. Daran ändere auch die Reduzierung der Arbeitszeit während der Elternzeit nichts. Denn nach der Elternzeit werde die Klägerin wieder zum vertraglichen Arbeitszeitumfang zurückkehren. Dieser diene der Sicherung der wirtschaftlichen Lebensgrundlage.

Alle drei Jahre

Der Gesundheits-Check beinhaltet ein ärztliches Vorgespräch, die sogenannte Anamnese. Darin geht es um eventuell vorhandene Beschwerden, chronische Erkrankungen oder Krebsfälle in der Familie sowie um den individuellen Impfschutz. Darüber hinaus thematisiert der Arzt Ernährungsgewohnheiten, Sport und Bewegung sowie den Alkohol- und Nikotinkonsum. Im Anschluss erfolgen verschiedene körperliche Untersuchungen wie das Abhören von Herz und Lunge, das Messen von Puls und Blutdruck sowie das Beurteilen des Bewegungsapparats, der Haut, der Sinnesorgane und der psychischen Verfassung. Zusätzlich werden Blut und Urin untersucht.

„Versicherte ab 35 Jahren können diese Vorsorge alle drei Jahre in Anspruch nehmen“, erklärt Klein von der Barmer. Seit April 2019 hätten auch Versicherte im Alter von 18 bis 34 Jahren einmalig Anspruch auf diese Untersuchung. „In Hamburg hat das im Jahr 2022 etwa jede und jeder Zehnte in dieser Altersgruppe wahrgenommen. Hier ist also noch viel Potenzial. Ich kann nur dazu ermuntern, diese Vorsorgemöglichkeit stärker zu nutzen“, sagt Klein.

Rentenfreibetrag

Seit dem Jahr 2005 wird in Deutschland die Rente besteuert. Um einen Übergang zu dieser neuen Besteuerung zu schaffen, wurde mit einer moderaten Rentenbesteuerung in Höhe von 50 Prozent angefangen. Im Jahr der Einführung wurden 50 Prozent der Rente steuerpflichtig und die andere Hälfte als steuerfreier Betrag festgeschrieben. Mit jedem Jahreswechsel erhöht sich der steuerpflichtige Anteil der Rente und der Rentenfreibetrag schmilzt entsprechend ab. Wer zum Beispiel 2010 in Rente ging, erhielt einen Steuerfreibetrag von 40 Prozent. Zehn Jahre später betrug der Steuerfreibetrag nur mehr die Hälfte. Je früher man in Rente geht, desto höher fällt die Nettorente aus. Und das ein Leben lang.

Im vergangenen Jahr wurde die Abschmelzung des Rentenfreibetrags verlangsamt. Dennoch macht es einen Unterschied, ob man im November 2024 oder im Januar 2025 in den Ruhestand eintritt. Der Rentenfreibetrag sinkt in dieser Zeit von 17 auf 16,5 Prozent ab. Im Jahr 2026 wird er weiter auf 16 Prozent fallen. Mit jedem Jahr, in dem der Renteneintritt später erfolgt, wird es teuer. Der Rentenfreibetrag wird einmalig zu Rentenbeginn festgelegt und bleibt dann über die gesamte Rentenzeit fix. Auch Rentenerhöhungen verändern diesen Freibetrag nicht. Durch einen geschickt gewählten Rentenbeginn können derzeit also Steuern gespart werden.

Höhe des GdB

Der GdBkurz fürGrad der Behinderung beziffert die Schwere einer Behinderung. Er ist also das Maß für die körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines Gesundheitsschadens.

Der GdBkurz fürGrad der Behinderung kann zwischen 20 und 100 variieren. Er wird in Zehnerschritten gestaffelt. Irrtümlich beziehungsweise umgangssprachlich wird der Grad der Behinderung häufig in Prozent angegeben, also zum Beispiel: „Ich habe einen GdBkurz fürGrad der Behinderung von 50 Prozent.“ Dies ist aber nicht korrekt. Es wird schlicht gesagt: „Ich habe einen GdBkurz fürGrad der Behinderung von 50.“

Bleibt der GdBkurz fürGrad der Behinderung, der einmal festgestellt wurde, ein Leben lang gleich? Nicht zwingend. Wenn es gesundheitliche Änderungen gibt, kann der Grad der Behinderung sich ändern. Damit sind sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen im Gesundheitszustand gemeint. Der Grad der Behinderung kann dann überprüft und neu festgestellt werden. Dazu sind ein Antrag auf Neufeststellung sowie erneute medizinische Gutachten notwendig.

Wichtig zu wissen: Der GdBkurz fürGrad der Behinderung kann auch herabgesetzt werden. Es ist möglich, die Schwerbehinderteneigenschaft zu verlieren, wenn der GdBkurz fürGrad der Behinderung unter 50 eingestuft wird. Daher sollte eine Neufeststellung sehr gut überlegt sein.

Kostenfrei

Der Gesundheits-Check-Up ist für alle Altersgruppen ab einem Alter von 18 Jahren Kassenleistung. Darüber hinaus gibt es weitere Gesundheits-Checks, etwa für Versicherte ab 50 Jahren zur Darmkrebs-Früherkennung sowie spezielle Vorsorgeuntersuchungen für Frauen und Männer. Barmer-Versicherte könnten mit der Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen im Rahmen des Bonusprogramms Punkte sammeln und in Prämien umwandeln, so Klein. Zudem biete ihre Krankenkasse den Versicherten kostenlose Online-Kurse, um die eigene Gesundheit zu unterstützen und zu verbessern.

Renteneintritt

Viele denken, dass der Tag des Rentenbeginns exakt feststeht. Das liegt daran, dass erst ab einem bestimmten Zeitpunkt die Voraussetzungen für den Erhalt einer Regelaltersrente gegeben sind. Die Altersrente tritt aber nicht automatisch ein. Die Deutsche Rentenversicherung (DRVkurz fürDeutsche Rentenversicherung) überweist nur auf Antrag eine Rente. Der Zeitpunkt der Rente kann dabei durchaus selbst bestimmt werden. So kann mit dem Arbeitgeber ein Renteneintritt zum Wunschzeitpunkt vereinbart werden. „Sind die Voraussetzungen für die Rente erfüllt, kann der Rentenantrag innerhalb von drei Monaten sogar rückwirkend noch gestellt werden“, weiß Tobias Gerauer, Vorstand der Lohi.

Also: Wer beschließt, ab dem 1. Dezember in Rente zu gehen und die Voraussetzungen für den Rentenbezug erfüllt, kann sich Zeit lassen. Um den Rentenfreibetrag und die Steuerlast zu optimieren, reicht es aus, wenn der Rentenantrag bis Ende Februar bei der DRVkurz fürDeutsche Rentenversicherung eingereicht wird. Bis zu drei Monatsrenten werden in diesem Fall nachträglich noch ausbezahlt. Wird der Rentenantrag nach der Dreimonatsfrist eingereicht, beginnen die Rentenzahlungen erst mit dem Antragsmonat und rückwirkende Ansprüche verfallen.

Wer vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze von 67 Jahren in Rente gehen möchte, kann das tun. Dafür müssen mindestens 35 Versicherungsjahre zusammengekommen und ein Alter von 63 Jahren erreicht sein. Aber ein Abschlag muss in Kauf genommen werden. 0,3 Prozent für jeden Monat früher und dieser Abschlag gilt genauso wie der Rentenfreibetrag lebenslänglich. Zwei Monate Abschlag mit 0,6 Prozent bei der Vollrente stehen somit einem Steuervorteil von 0,5 Prozent gegenüber. Das lohnt sich so erstmal nicht.

Nachteilsausgleich

Warum sollte man den Grad der Behinderung feststellen lassen? Menschen mit Behinderung haben Anspruch auf bestimmte Nachteilsausgleiche. Diese sind abhängig von der Art der Behinderung, aber auch vom Grad der Behinderung. Für schwerbehinderte Menschen ab einem GdBkurz fürGrad der Behinderung von 50 gelten zum Beispiel besondere Regelungen beim Kündigungsschutz.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen GdBkurz fürGrad der Behinderung von mindestens 30 haben, können unter Umständen schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sein und dann auch Anspruch auf bestimmte Nachteilsausgleiche haben. Auch die steuerlichen Freibeträge für Menschen mit Behinderung sind von der Höhe des GdBkurz fürGrad der Behinderung abhängig.

Teilrente

Um den finanziellen Nachteil einer vorgezogenen Rente minimal zu halten und dennoch in den Genuss des höheren Rentenfreibetrags zu kommen, gibt es eine Lösung. Die Rentenära kann mit einem Antrag auf Teilrente gestartet werden. Diese kann im Minimum zehn Prozent der Vollrente betragen. Wer nun zum 1. Dezember in Teilrente geht, zahlt den Rentenabschlag auf ein Zehntel seiner Rente. Die monatlichen Rentenzahlungen würden sich dadurch nur um 0,06 Prozent bei zwei Monaten früher reduzieren. Im Fall der Durchschnittsrente sind das gerade mal 93 Cent. Die Vollrente kann dann später beantragt werden. Der höhere Rentenfreibetrag ist so aber lebenslänglich gesichert.

Mehr Informationen und Unterstützungsangebote unter

Wer ist schwerbehindert?

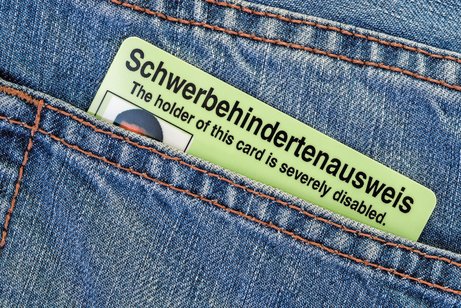

Eine Behinderung ab einem GdBkurz fürGrad der Behinderung von 50 gilt als Schwerbehinderung; in diesem Fall kann ein Schwerbehindertenausweis beantragt werden, in den der GdBkurz fürGrad der Behinderung und gegebenenfalls die entsprechenden Merkzeichen eingetragen werden.

Der Grad der Behinderung wird auf Antrag durch ärztliche Gutachter bemessen. Liegen mehrere Beeinträchtigungen vor, wird ein Gesamt-GdBkurz fürGrad der Behinderung ermittelt. Es werden hier allerdings nicht die einzelnen Behinderungsgrade mehrerer Beeinträchtigungen einfach zusammengerechnet und addiert, wie manchmal vermutet wird. Die Festlegung ist komplexer: Entscheidend für den Gesamt-GdBkurz fürGrad der Behinderung ist, wie sich einzelne Funktionsbeeinträchtigungen zueinander und untereinander auswirken.

Die Behinderungen und ihre Auswirkungen werden also insgesamt betrachtet, nicht als voneinander isolierte Beeinträchtigungen. Bei der Beurteilung wird vom höchsten Einzel-GdBkurz fürGrad der Behinderung ausgegangen, dann wird im Hinblick auf alle weiteren Funktionsbeeinträchtigungen geprüft, ob das Ausmaß der Behinderung dadurch tatsächlich größer wird.

Dorothee Czennia, Referentin für Behindertenpolitik beim Sozialverband VdK Deutschland, erklärt dazu: „Grundsätzlich geht es bei der Feststellung der Behinderung nicht um die Art der Erkrankung/Behinderung oder um eine Diagnose, sondern immer um ein Funktionsdefizit, eine entsprechende Dauer (länger als sechs Monate) und die Auswirkung der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Liegen mehrere Beeinträchtigungen vor, wird der GdBkurz fürGrad der Behinderung nach den Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung der wechselseitigen Beziehungen festgestellt. Es erfolgt keine Addierung von Einzel-GdBs. Dabei richtet sich das Versorgungsamt beziehungsweise die feststellende Behörde nach den sogenannten Versorgungsmedizinischen Grundsätzen. Es ist also wichtig, beim Antrag bereits die Auswirkungen und damit verbundenen Beeinträchtigungen im Alltag möglichst zu beschreiben und durch ärztliche Atteste und dergleichen mehr bestätigen zu lassen.“

Rechtliche Grundlage

Die Kriterien für die Bestimmung des Grades der Behinderung (GdBkurz fürGrad der Behinderung) sind seit dem 1. Januar 2009 die Versorgungsmedizinischen Grundsätze (Versorgungsmedizin-Verordnung/VersMedV). Die darin enthaltenen Angaben sind als Orientierungsrahmen zu verstehen. Letztendlich ist die Ermittlung des GdBkurz fürGrad der Behinderung bei einem Menschen immer individuell und vom Einzelfall abhängig.

GdB und GdS

In der Versorgungsmedizin-Verordnung ( Externer Link:www.gesetze-im-internet.de/versmedv/index.html) wird neben dem GdBkurz fürGrad der Behinderung auch der sogenannte Grad der Schädigungsfolgen (GdSkurz fürGrad der Schädigungsfolgen) erläutert. Der Grad der Schädigungsfolgen hat die frühere „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ (MdEkurz fürMinderung der Erwerbsfähigkeit) abgelöst.

Der Grad der Schädigungsfolgen und der Grad der Behinderung werden nach gleichen Grundsätzen bemessen. Beide Begriffe unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der GdSkurz fürGrad der Schädigungsfolgen nur auf die Schädigungsfolgen bezogen ist (kausal) und der GdBkurz fürGrad der Behinderung auf alle Gesundheitsstörungen unabhängig von ihrer Ursache (final).

Beide Begriffe haben die Auswirkungen von Funktionsbeeinträchtigungen in allen Lebensbereichen und nicht nur die Einschränkungen im allgemeinen Erwerbsleben zum Inhalt. Aus dem GdBkurz fürGrad der Behinderung und aus dem GdSkurz fürGrad der Schädigungsfolgen ist also nicht auf das Ausmaß der Leistungsfähigkeit zu schließen. GdBkurz fürGrad der Behinderung und GdSkurz fürGrad der Schädigungsfolgen sind grundsätzlich unabhängig vom ausgeübten oder angestrebten Beruf zu beurteilen, es sei denn, dass bei Begutachtungen im sozialen Entschädigungsrecht ein besonderes berufliches Betroffensein berücksichtigt werden muss.

Serie zum GdB

Mit dem Grad der Behinderung (GdB) wird ermittelt, welche Nachteilsausgleiche betroffenen Menschen zustehen.

Die Serie umfasst folgende Artikel:

Teil 1: Allgemeines und rechtlicher Rahmen

Teil 2: Neufeststellungsantrag und Risiko der Herabsetzung

Teil 3: Chronische und seelische Erkrankungen

Teil 4: Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen

Teil 5: Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen

Mitglied werden

Wie funktioniert es?

Das Auslösen des Notrufs erfolgt über einen Funksender, der um den Hals oder als Armband getragen wird. Die Verbindung von diesem meist wasserdichten Sender zur Notrufzentrale stellt ein Notrufgerät mit Freisprechanlage her. Das Notrufgerät wird an die Telefondose und ans Stromnetz angeschlossen.

Empfangen wird der Notruf beispielsweise von einer Notrufzentrale, die rund um die Uhr besetzt ist. Löst der Alarm aus, nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter den Kontakt zur Hilfe suchenden Person auf. In der Notrufzentrale sind folgende persönlichen Daten des Nutzers hinterlegt: Adresse und Zugang zur Wohnung, Gesundheitszustand und Vorerkrankungen, Kontaktdaten von Angehörigen oder anderen Bezugspersonen, verordnete Medikamente, Sofortmaßnahmen und individuell vereinbarte Hilfepläne. Je nach Situation werden Angehörige, Rettungsdienst oder Notarzt verständigt.

Neben einem Hausnotruf, der mit einer Notrufzentrale verbunden ist, gibt es auch ein weiteres Notrufsystem. Es ist mit bis zu zehn gespeicherten Zielnotrufnummern verbunden und wählt diese automatisch in einer vorgegebenen Reihenfolge so lange an, bis der Ruf durch Drücken einer Telefontaste bestätigt wird. Damit soll erreicht werden, dass in jedem Fall jemand ans Telefon geht. Wenn der Hilfesuchende nicht mehr sprechen kann, werden automatisch Name und Adresse genannt.

Bei vielen Hausnotrufanbietern gibt es noch einen besonderen Service: Sollte sich ein Nutzer innerhalb einer vereinbarten Frist per Knopfdruck gar nicht mehr bemerkbar machen, erfolgt ein Kontrollanruf.

Was braucht man?

Alle Notrufgeräte sind durch einen Akku vor Stromausfall für mindestens bis zu zehn Stunden geschützt. Die Reichweite des Funksenders beträgt in der Regel bis zu 50 Meter. Bei der Installation muss getestet werden, ob ein Notruf aus allen Räumen der Wohnung und auch vom Garten und Keller her möglich ist. Bei DSL- oder ISDN-Anschlüssen ist zu klären, was passiert, wenn die Leitungen nicht funktionieren. Manche Notrufgeräte sind gegen einen Aufpreis für diesen Fall mit einer SIM-Karte ausgestattet, die den Notruf dann über das Mobilfunknetz weiterleitet.

Für ein Hausrufnotsystem benötigt man zusätzlich zum eigenen Telefon eine sogenannte Teilnehmerstation. Diese ist nicht viel größer als das Telefon selbst. Die Teilnehmerstation wird durch einen handlichen Notrufsender ergänzt, den der Nutzer bequem bei sich tragen kann. Als technische Voraussetzungen sind erforderlich: ein normaler Telefonanschluss mit Dreifach-TAE-Dose und eine freie Steckdose für die Stromversorgung des Geräts. Sollte das Telefon über einen Router laufen, muss die Verbindung gesondert geprüft werden.

Welche Tarife gibt es?

Für Hausnotruf-Systemen gibt es verschiedene Tarife. Zum Basistarif gehören in der Regel folgende Leistungen: die Aufstellung und die Programmierung des Geräts, die Einweisung ins System für Nutzer und Kontaktpersonen sowie die Reparatur von Mängeln. Viele Anbieter halten Zusatzpakete bereit, die hinzugebucht werden können. Dazu gehören:

- eine sichere Schlüsselaufbewahrung in einem Tresor,

- notwendige Module für Personen ohne Festnetzanschluss,

- zusätzliche Funkfinger,

- eine Verbindung zu Rauch-, Temperatur- oder Wassermeldern,

- Falldetektoren, die automatisch einen Notruf absetzen, wenn sie einen Sturz registrieren,

- Zweitgeräte, gegebenenfalls erforderlich zur Sicherung über mehrere Etagen.

Bei manchen Hausnotrufdiensten können weitere Serviceleistungen gebucht werden, die über das Notdienstangebot hinausgehen, wie zum Beispiel die Erinnerung an die Medikamenteneinnahme, ein Menüservice, ein Besuchshundedienst oder ambulante Pflegeleistungen. Die Kosten für diese zusätzlichen, oft sinnvollen erweiterten Anwendungen, müssen von den Nutzern allerdings selbst übernommen werden. Vor einem Vertragsabschluss sollte deshalb immer geprüft werden, welche Leistungen wichtig sind.

Worauf ist zu achten?

Ein wichtiges Qualitätskriterium für ein Hausnotrufsystem kann sein, dass der Anbieter sowohl in der Notrufzentrale als auch beim Hilfepersonal vor Ort qualifizierte Fachkräfte beschäftigt. Darauf weist die Verbraucherzentrale hin. Auch die Nutzung eines regionalen Hausnotruf-Anbieters könne von Vorteil sein. Dadurch wären die Helfer schneller vor Ort. Wenn das Notrufsystem nicht über eine Notrufzentrale geschaltet ist, sondern nur auf vorgegebene Telefonnummern umstellt, könne es in akuten Situationen zu unnötigen Verzögerungen kommen, gibt die Verbraucherzentrale zu bedenken.

Vor einem Vertragsabschluss sollte man den Vertrag und das Kleingedruckte, also die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen, genau durchlesen. Dabei rät die Verbraucherzentral auf folgende Punkte zu achten: Installation, Leistungsumfang, Kosten für Zusatzleistungen, Laufzeit und Beendigung des Vertrags, Reparatur, Haftung und Datenschutz.

Nach aktuellen Zahlen der Verbraucherzentrale liegen die monatlichen Kosten im Basistarif bei um die 20 bis 25 Euro und zwischen 30 und 50 Euro, wenn zusätzliche Leistungen hinzukommen.

Die Pflegekasse übernimmt unter bestimmen Voraussetzungen Kosten in Höhe von 25,50 Euro monatlich. In diesen Kosten enthalten ist die Anschlussgebühr. Übernimmt die Pflegeversicherung die Kosten, zahlt sie diese direkt an den Anbieter. Wie bei den meisten Abonnementverträgen üblich, können Monatsbeiträge mit Einzugsermächtigung, Dauerauftrag oder Überweisung beglichen werden. Von Abbuchungsaufträgen rät die Verbraucherzentrale ab.

Wann zahlt die Kasse?

Die meisten Nutzer von Hausnotsystemen tragen die Kosten selbst. Menschen mit geringem Einkommen können sich an das Sozialamt wenden. Personen, die im Rahmen der Pflegeversicherung als pflegebedürftig anerkannt sind, beantragen ein Hausnotrufsystem als technisches Pflegehilfsmittel bei ihrer Pflegekasse. Voraussetzung für eine Bewilligung ist, dass folgende drei Kriterien erfüllt sind:

- Der Pflegebedürftige lebt allein oder über weite Teile des Tages allein,

- aufgrund des Krankheits- bzw. Pflegezustandes (z. B. Gleichgewichts- und Bewusstseinsstörungen, Herzanfälle, Fallneigung) ist jederzeit mit dem Eintritt einer Notsituation zu rechnen,

- der Notruf kann nur mittels eines Hausnotrufsystems abgesetzt werden.

Einen Hausnotruf bekommen auch Menschen von der Pflegekasse bewilligt, wenn sie mit einer Person in häuslicher Gemeinschaft leben, die aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Einschränkungen im Fall einer Notsituation nicht in der Lage ist, einen Hilferuf selbstständig abzusetzen.

Mehr Infos

Informationen zum Angebot der Malteser

Telefon (08 00) 99 66 001

Informationen zum Angebot der Johanniter

Telefon (08 00) 32 33 800 (für Hausnotruf)

Telefon (0 40) 65 05 41 35 (für Menüservice)